Wer hätte gedacht, dass mich ausgerechnet Hörbücher zu MP3-Playern bringen würden? Während alle Welt über Napster und raubkopierte Musik diskutierte, stand ich mit meinem brandneuen MP3-Player mitten auf der Strecke bei einer Fahrradtour und hörte … den Schluss eines Krimis gleich am Anfang. Herzlich willkommen in der wunderbaren Welt der frühen MP3-Technologie, in der deutsche Ingenieure die Musikwelt revolutionierten – und keiner ahnte, welches Chaos sie damit anrichten würden.

Und wenn ich von Chaos spreche, dann meine ich nicht nur meine persönlichen ersten Erlebnisse mit dieser Technik. Diese Erfindung sollte Märkte pulverisieren, neue Geschäftsmodelle ermöglichen und ganze Karrieren verändern. Alles nur, weil ein Entwickler bei Fraunhofer ein Lied über ein einsames Frühstück gehört hat und sich dachte … Halt – das erzähle ich später. Nochmal zurück: Die Vögel zwitschernd um mich herum, die Sonne strahlend und frische Frühlingsluft in meiner Nase wollte ich mir etwas besonderes auf dieser Digisaurier-Radtour können. (Wobei es den Digisaurier damals noch gar nicht gab… Die Idee kam erst so um 2015 herum. Fahrradtouren gefahren bin ich aber schon vorher gerne und viel.)

Das Hörbuch-Dilemma: Wenn man den Mörder vor dem Mord kennt

Zunächst muss ich gestehen: Musik war für mich damals eigentlich gar nicht das zentrale Thema. Früher in jüngeren Jahren hatte ich meinen Sony Walkman für unterwegs – und als die ersten MP3-Player kamen, hatte sich schon jemand getraut, mir einen Führerschein in die Hand zu drücken.

Ich hörte also unterwegs via Cassette oder CD Musik im Auto, daheim gab es die Stereoanlage für den Musikgenuss – das reichte völlig. Aber Hörbücher? Die wollte ich gerne beim Sport dabei haben. Und CDs beim Wandern oder Fahrradfahren zu transportieren war etwa so praktisch wie ein Telefon mit Wählscheibe in der WhatsApp-Ära. Zudem: Was heute Funklöcher sind, das waren damals die Aussetzer von CDs bei abrupten Erschütterungen, die beim Radfahren oder Joggen zwingend dazu gehören. Egal welche Technik da im Spiel war, um das zu verhindern – es blieb nervig. Klar: Wir reden bei all den Geräten damals von Mechanik. Nur eben beim MP3-Player nicht – der ja eigentlich nix anderes ist als ein Speicherstick mit musikalischer DNA.

Also kaufte ich mir einen dieser ersten MP3-Player – eben nicht für Musik, sondern für Hörbücher. Klitzekleines Problem: Diese Geräte waren schon sehr einfach, um es mal freundlich auszudrücken. Simpel und bedienungsresistent könnte man auch sagen. Die konnten halt MP3-Dateien abspielen und das war’s. Punkt. Ende der Funktionsliste.

Das Drama begann beim Rippen. Das bedeutete, CDs, die man hatte „auszulesen“m damit daraus Daten wurden, die man auf so einen MP3-Player packen konnte. Ich nahm mir also ein Hörbuch auf CD vor, rippte es mit irgendeinem Programm (ich weiß nicht mal mehr welches) und schob die Dateien auf den Player. Voller Vorfreude stöpselte ich die Kopfhörer ein – bei mir in die Ohren, beim Player in die Klinkenbuchse –, schwang mich aufs Fahrrad und … stellte fest, dass irgendwas komisch war.

Das kann unmöglich der Anfang des Buchs sein, dachte ich. Und er war es auch nicht. Die gerippten Dateien waren durch ihre Dateinamen völlig durcheinander geraten. Das System wusste nicht, was die richtige Reihenfolge war. Ich hörte den Schluss zuerst, dann irgendwas aus der Mitte und irgendwann kam der Anfang der Geschichte digital daher geschlendert. Nix war wo es hingehörte. Bei einem Krimi ist das ziemlich … nun ja, bescheuert. Oder wenn es dumm lief, demaskierend – weil man den Mörder kannte ohne zu wissen wer, wann, wo und überhaupt ermordet worden war. Natürlich muss man sagen, dass die Hörbuch-CDs ja gar nicht ausgelesen werden wollten. Und irgendwie fühlte sich das immer illegal an – auch wenn man das Hörbuch gekauft hatte. Darum war die CD-Technik auch einfach nicht wirklich vorbereitet auf die MP3-Technik.

Es dauerte eine Weile, bis ich spezielle Ripping-Programme fand, die das Gewünschte konnten – mit denen man die Dateien richtig umbenennen oder auf dem Player besser sortieren konnte. Willkommen in der Pionierzeit der digitalen Musik, wo selbst Hören in der richtigen Reihenfolge ein technisches Meisterwerk war. Was den Musikhörern vergleichsweise wurscht war.

Ach übrigens: Sollten wir es noch nicht erwähnt haben. Es gibt jetzt unseren Newsletter und wir freuen uns über Euer Abo:

Die deutschen Tüftler, die alles veränderten

Aber der Reihe nach. Denn während ich fluchte über die doofe Technik und mit meinen durcheinander geratenen Hörbüchern kämpfte, hatten deutsche Forscher in Wahrheit bereits eine kleine Revolution in Gang gesetzt. 1995 war wohl das Jahr, in dem aus einer Technologie ein Phänomen wurde. Also ziemlich genau vor 30 Jahren. Am 14. Juli entschied das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen, ihren Audiocodec „MP3″ zu nennen und für die in diesem Format codierten Dateien die Dateiendung „.mp3″ zu verwenden.

Die eigentliche Entwicklung war ein Marathonlauf, der bereits in den 1970er Jahren begann. Karlheinz Brandenburg, der „Vater von MP3″, und sein Team arbeiteten in Wahrheit über ein Jahrzehnt daran, uns alle reinzulegen. Vornehmer gesagt: … das menschliche Gehör zu überlisten. Ihr Trick war genial und hätte damals jedem Hütchen-Zauberer in der Fußgängerzone Ehrfurcht entlockt: Brandenburg und das Team entfernten aus Audiodateien all jene Frequenzen, die Menschen ohnehin nicht hören können – und reduzierten so die Dateigröße um bis zu 90 Prozent.

Übrigens: Das Fraunhofer-Institut ruhte sich nach dem MP3-Erfolg nicht aus. Hannes und ich wurden in den späteren Jahren regelmäßig zu Presseterminen auf der CeBIT und der IFA eingeladen, wo die Fraunhofer-Leute ihre Weiterentwicklungen zeigten – Raumklang und andere Technologien, die alle auf der ursprünglichen MP3-Entwicklung basierten. Typisch deutsche Gründlichkeit: Aus einer Erfindung wird systematisch ein ganzes Technologie-Portfolio entwickelt. „Es bleibt eine Schande, dass Deutschland besser im Erfinden als im Vermarkten ist.“ Das sagten damals nicht nur Hannes und ich. Ein Produkt und eine Technologie für die Welt, das andere Länder und Unternehmen im Ergebnis erfolgreich zu Marktführern und teilweise zu Weltmarktführern machte, kam aus Deutschland.

Mehr über die deutschen Pioniere der MP3-Technologie findet ihr in unserem Artikel über Karlheinz Brandenburg und Hans-Georg Musmann als Internethelden.

Suzanne Vega, ein einsames Frühstück und der ultimative Hörtest

Eine der charmantesten Geschichten der Technikgeschichte dreht sich um Suzanne Vegas Song „Tom’s Diner“. Brandenburg hörte das Lied 1987 zufällig im Radio und war elektrisiert: „Ich wusste, es wäre nahezu unmöglich, diese warme A-cappella-Stimme zu komprimieren.“

Er verwendete Vegas Stimme als ultimativen Test für seinen Algorithmus. Tausende Male hörte er das Lied, verfeinerte dabei kontinuierlich den Kompressionsalgorithmus. Ein paar unserer Journalistenkollegen sagen, er hätte das Lied auch immer vor sich hin gesummt. Das sind natürlich unbelegte Gerüchte – aber sicher ist: Der Mann muss das Lied nachts geträumt haben und es vermutlich erhebliche Teile des Tages innerlich gehört haben. Sozusagen der erste MP3-Ohrwurm.

Anfangs klang Vegas Stimme „monströs verzerrt, als ob der Exorzist ins System eingedrungen wäre“. Doch nach unzähligen Verbesserungen gelang es, die Subtilität ihrer Stimme zu bewahren. Suzanne Vega wurde zur inoffiziellen „Mutter des MP3″.

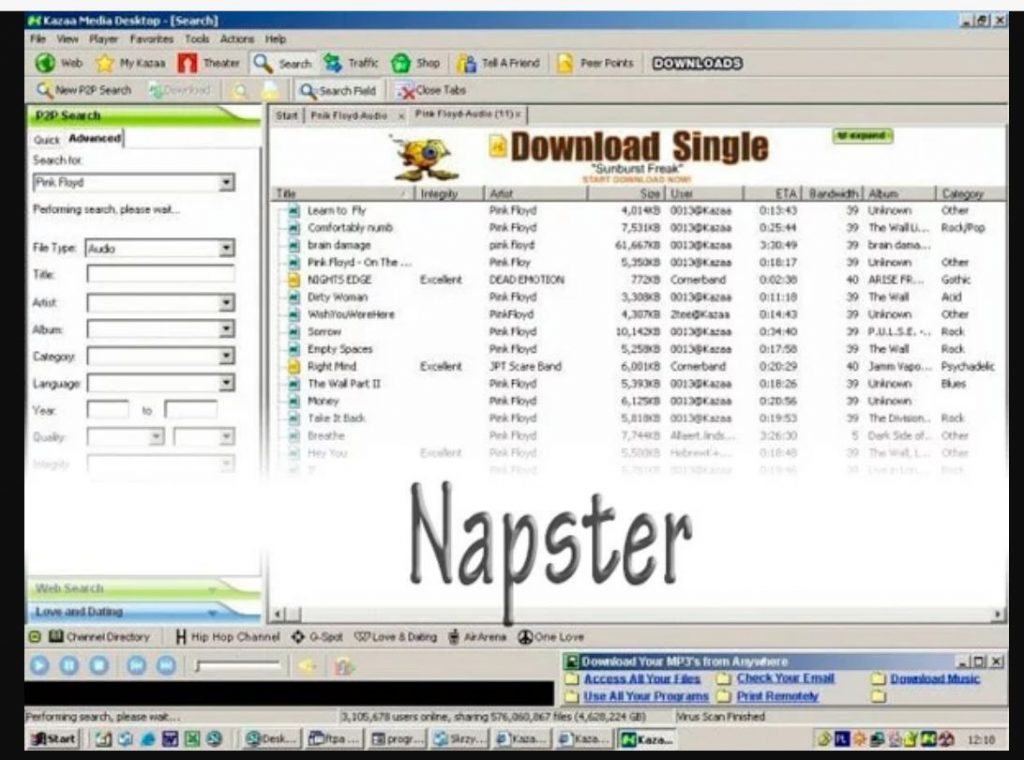

Napster: Als Musikpiraterie plötzlich Mainstream wurde

1999 kam dann der große Knall: Napster. Und hier wird die Geschichte richtig spannend, denn MP3 und Napster lagen nicht nur zeitlich in derselben Phase – sie waren symbiotisch aufeinander angewiesen. Ohne MP3 hätte es Napster nie gegeben. Ohne Napster wäre MP3 möglicherweise nur eine Nischentechnologie für Radiostationen geblieben. Denn dafür war das alles ursprünglich gedacht – in den 70ern konnte man sich das Internet ungefähr so gut vorstellen, wie wir uns heute eine KI, die Lieder komponiert. Wohlgemerkt: Lieder, die man sich sogar anhören kann.

Warum war MP3 so entscheidend für Online? Machen wir einen Zeitsprung. Der etwas jüngere Christian (mehr blond als grau, einen Hauch weniger Falten im Gesicht und der Bart mehr Flaum als Bart) und der etwas jüngere Hannes (die Zeit mit der Dauerwelle hatte er gerade hinter sind und Schnurrbart war nie seines – dafür aber schräge Hemden) wollen so 1999 ein komplettes Album über ein 56k-Modem herunterladen – ohne MP3-Kompression. Eine CD mit 650 MB hätte bei damaligen Internetgeschwindigkeiten etwa 32 Stunden Downloadzeit bedeutet. Das war praktisch unmöglich. Als nur mal rund anderthalb Tage – sofern nicht ein bösartiger Mensch die Telefonleitung anderwärtig gebraucht hätte in der Zeit.

Wenn ich mir das heute so vorstelle: Das wäre eigentlich eine ideale Szene für unsere TV-Serie „Neues… der Anwenderkurs“ gewesen. Hannes hätte mir das mit der Zeit, die der Download braucht, erklärt und ich hätte laut gelacht, das Gesicht verzogen und ihm gesagt, wie bescheuert das ist. Und ich hätte natürlich gefragt: Kann man das nicht austricksen?“ Vermutlich hätte er mir dann gezeigt, worüber wir später noch hier reden wollen: MP3-Radio von Giga-TV. Ja, richtig gehört: Radio via TV. Mehr dazu gleich noch.

MP3 beendet diese albtraumhafte Szene, die wir alle vermutlich jetzt irgendwie im Kopf haben. Stattdessen gab es plötzlich eine reale, praktische Lösung: Ein drei-minütiger Song schrumpfte von 32 MB auf etwa 3 MB, dank Komprimierung. Plötzlich war es möglich, ein ganzes Album in der Zeit herunterzuladen, die früher ein einzelner Song gebraucht hätte.

Andere Zeiten, andere Geschwindigkeiten – gab es da noch kein Breitband?

Nö – Breitband, wie wir es heute kennen, gab es noch nicht. Aber wir konnten schon einiges machen. Jaja – ich höre schon unsere etwas jüngeren Leser murren. Also sind wir ehrlich: Aus heutiger Sicht sind Download-Zeiten, die man in Stunden misst, so, als würde man mit der Keule noch das Essen selber jagen. Aber damals war das ein Riesenschritt.

Nur zur Information: Breitband in den Haushalten war so selten wie die Mondlandung. 1993 gab es da zwar erste zaghafte Versuche beim Projekt „Optisches Anschlussleitungssystem OPAL 93″. Da hieß die Telekom noch Deutsche Bundespost – und für uns Normalbürger sollte es noch mehr als 10 Jahre dauern, bis wir schnelleres Internet bekamen. Aber das ist eine andere, wenn auch sehr skurrile Geschichte der deutschen Technik- und Digitalisierungshistorie.

Mit Thomas Middelhoff an der Bar – meine Bertelsmann-Connection

Wie gesagt, Musik war damals nicht so mein Thema – aber Napster hatte ich durchaus auf dem Radar, nicht zuletzt wegen der Berichterstattung die wir bei „Neues… die Computershow“ oder im ZDF-Morgenmagazin machten. Darum hatte ich damals längere Hintergrundgespräche mit Top-Managern der Industrie. Es ging darum, was das alles zu bedeuten hat und was daraus werden kann. Die wirklich spannende Geschichte begann, als Bertelsmann Napster übernehmen wollte. Ich war damals relativ intensiv mit Thomas Middelhoff in Kontakt und damit eben genau mit Bertelsmann.

Bei der Milia in Cannes saßen wir abends in einer Bar. Um uns herum enormes Stimmengewirr von hundert und mehr Menschen, die nach der Messe hier zusammenkamen. Es roch nach Bier und Zigaretten (damals wurde drinnen noch geraucht) und ein vertrauliches Gespräch war vertraulich, wenn man es schaffte so laut zu brüllen, dass man den Lärm übertönte, aber dennoch nur der Gesprächspartner verstand was man sagte. Wir waren Stimmkünstler ;-) Middelhoff erklärte mir seine Vision. „Musik über das Netz – das ist ein enormer Treiber für alles. Für die Infrastruktur, für den Markt der Geräte und der digitalen Lösungen. Da muss man ganz vorne dabei sein.“ So in etwa waren seine Worte (ich hatte auf jeden Fall schon zwei Bier intus und es war spät – aber das war definitiv die Botschaft). Klar war: Er ging davon aus, dass dieser Musikmarkt extrem wichtig werden würde. Und ehrlich gesagt: Obwohl ich selber nicht der Musikmensch war, konnte ich vieles von dem, was er sagte, nachvollziehen.

Das Kuriose an der Bertelsmann-Übernahme, die dann kam: Die eigene Bertelsmann Tochter BMG (ein wichtiges Musiklabel) verklagte gleichzeitig Napster – also den Laden, den Middelhoff übernehmen wollte. Das war eine ziemlich eigenartige Situation. Bei meinen Gesprächen mit Middelhoff wurde mir eines klar: Der wird einen Weg finden, weil er das als zentralen Baustein für die Zukunft empfindet. Nicht das Raubkopieren, sondern diese neue Art, Menschen Musik nach Hause zu bringen. Bertelsmann genehmigte dann erst mal „nur“ einen Kredit über 80 Millionen Dollar mit der Option, später den Anteil umzuwandeln.

Ich weiß nicht genau, wie diese merkwürdige Konstruktion zustande kam. Aber so wie ich Thomas Middelhoff damals einschätzte, wäre das ein sehr typischer Weg für ihn gewesen. Der Druck auf Napster von Bertelsmann über die Klage wird zu einer Lösung umgebaut, die ihm ermöglicht zu bekommen, was er für einen wesentlichen Teil der Zukunft hielt. Der Mann war immer jemand, der in Facetten und Varianten gedacht hat. Schnell im Kopf und oft überraschend. Für Bertelsmann damals vielleicht zu schnell und zu überraschend, wie die Geschichte zeigen sollte. Heute würde man solche Leute „disruptive Innovatoren“ nennen.

Um das aber auch klar zu sagen: Ich war kein Fan dieses Managers. Middelhoff hatte sicherlich verschiedene Dinge richtig und verschiedene falsch gemacht als Digitalmanager. Aber man muss ihm zugestehen: Er erkannte, dass der Musikmarkt ein ganz wesentlicher Faktor für die Zukunft sein würde. Schade nur, dass er ein ungünstiges Timing hatte, und die Übernahme letztendlich nicht so lief wie geplant.

Mehr über die Napster-Geschichte findet ihr in unserem ausführlichen Artikel über das Phänomen Napster.

Als Apple alles anders machte (und ich es nicht kapierte)

Dann kam 2001 Apple mit dem iPod – und alle jubelten. Und ich? Ich dachte nur: „Das ist doch ein MP3-Player. Warum ist das jetzt so eine großartige Erfindung?“ Ich meine, es gab ja schon MP3-Player, und zwar schon seit einer ganzen Weile.

Mea culpa: Ich habe zuerst nicht verstanden, warum der iPod so ein tolles Gerät sein sollte. Klar, Apple hatte versucht, den Player von der Bedienung her einfacher zu machen, aber hey – MP3-Player gab es doch schon lange!

Als ich dann tatsächlich den iPod das erste Mal benutzte, musste ich bei Steve Jobs irgendwie Abbitte leisten. Der war schon an vielen Stellen eine andere Nummer als die Player, die ich kannte – viel besser zu benutzen. Die Oberfläche und das Design waren deutlich durchdachter. Das war definitiv ein Punkt für Jobs. Ich kann mich noch an meinen ersten iPod Nano erinnern – schön klein, schick und einfach zu bedienen.

Hannes sah das damals übrigens ganz ähnlich wie ich – nur aus anderen Gründen. Während ich den iPod-Hype nicht verstand, war ihm der ganze Stress zu groß, CDs zu rippen und zu konvertieren. „Mir war das einfach zu viel Aufwand“, erzählt er heute. Aber iTunes mit dem iTunes Store war dann für ihn der Game-Changer – endlich konnte man die Musik direkt im richtigen Format kaufen, ohne das ganze Rippen-Theater.

Was für Hannes viel wichtiger war als der Walkman-Ersatz: Die komplette Musikbibliothek im Auto dabei zu haben. „Ohne CDs jonglieren zu müssen, ein paar tausend Titel im Zugriff beim Autofahren“ – das war für ihn die eigentliche „Value Proposition“ des iPod.

Die Ironie der Geschichte: Während die Musikindustrie noch gegen MP3 und Napster kämpfte, verdiente Apple Millionen mit einem Gerät, das genau diese Technologie nutzte. 2003 folgte der iTunes Store – der erste legale Weg, einzelne Songs digital zu kaufen.

Von Vinyl zu MP3: Die große Digitalisierung

MP3 löste eine digitale Völkerwanderung aus. Plötzlich begannen Millionen von Menschen, ihre CD-Sammlungen zu „rippen“ – sie in MP3-Dateien umzuwandeln. Wer noch weiter zurückgreifen wollte, digitalisierte sogar seine Vinyl-Sammlung.

Wie man Schallplatten richtig digitalisiert, erfahrt ihr übrigens in unserem Artikel über Vinyl-zu-MP3-Konvertierung.

Die Musikindustrie reagierte mit der Agilität eines Dinosauriers auf den Meteoriteneinschlag. Erstmal sehr langsam, die Kraft des Einschlags unterschätzend und dann – sagen wir mal – eher grobmotorisch. Lars Ulrich von Metallica wurde zum Gesicht des Protests gegen Napster. Dabei watschte man die Nutzer (denen man ja selber Musik verkaufen wollte) gleich kräftig mit ab. Wie gesagt: Es war eher grobmotorisch. Die RIAA verklagte nicht nur Napster, sondern auch einzelne Nutzer – ein PR-Disaster ersten Ranges. Und Millionen Leute fingen an, über die Musikindustrie und deren Gewinne öffentlich zu schimpfen. Das half auch nicht gerade.

Aber man hatte damals keine Idee, wie man mit dieser Technik umgehen sollte und dabei die Zukunft dieser Musikbranche sinnvoll gestalten.

Radio MP3: Als unser Tonmeister Dirk zum Pionier wurde

One more thing! Ein kleine Geschichte habe ich noch für Euch: Während Napster die Welt eroberte, experimentierten deutsche Unternehmen mit völlig anderen Ansätzen. Radio MP3 war ein faszinierendes Kuriosum: Ein Radiosender, der Musik im MP3-Format über die vertikale Austastlücke von Fernsehsignalen sendete. Also ein bisschen „Back to the roots“ der 70er-Idee von MP3. Es war ja damals in Sachen MP3 und Komprimierung – vor allen in den 80igern – darum gegangen, eine völlig neue Art von Radio über Leitungen zu ermöglichen.

Dirk hat dieses MP3 Radio sehr früh entdeckt. Ich wusste nur, dass es das gibt. Ehrlich gesagt, war das auch nicht so meine Sache. Erstens ging es wieder um Musik, und zweitens: Warum sollte ich das machen? Drittens war es irgendwie kompliziert mit Decoder-Karten im PC und so weiter. Aber unser Digisaurier-Tonmeister Dirk – der bei unseren Veranstaltungen und Livesendungen immer für den perfekten Sound sorgt – war ein glühender Fan davon.

Dirk hat mir mal seine alten Fotos von seinem damaligen Schreibtisch gezeigt – da sieht man nicht nur wie ein Arbeitsplatz damals aussah. Man hat auch eine Idee, wie es da roch, bei dem Aschenbecher auf dem Tisch. „Leider sieht man aber das Wunderbäumchen, das es fürs Auto gibt, auf dem Bild nicht.“ grinst er, als er mir das Bild für den Artikel zeigt: „War doch eine sehr innovative Geruchsmischung: Vanille, Tanne, Nikotin.“

Und man fühlt – finde ich – auch, wie warm es bei all der Technik und den guten alten Röhren-Monitoren wurde. So waren sie damals: Die Nerd-Arbeitsplätze. Aber egal: Dirk verbrachte dort Stunden und begeisterte sich unter anderem für diese Technik.

Der Trick war genial und funktionierte tatsächlich: „Die vertikale Austastlücke wird normalerweise für Videotext verwendet.“ erklärt mir Dirk. „Die Münchener Firma MusicPl@y GmbH nutzte sie ab März 2000 für r@dio.mp3″. Mit einer handelsüblichen TV-Karte von Herstellern wie Hauppauge, Terratec oder Pinnacle konnte man die MP3-Dateien legal empfangen und speichern.“

Und? „Where’s the beef?“, um den damaligen Webespruch der Hamburger-Kette Wendys zu zitieren.

„Und? Mann – das war legaler Musikdownload, bevor es iTunes gab“, schwärmt Dirk heute noch. Während ich mich vermutlich immer noch mit meinen durcheinander geratenen Hörbüchern herumärgerte, baute er sich ein komplettes System auf, um Musik über das Fernsehsignal zu sammeln. Seine Begeisterung kann ich heute im Nachhinein besser verstehen – auch wenn der Sender 2001 den Betrieb einstellte.

Vielleicht lag das mit dem Ende vom Sendebetrieb auch daran, dass nicht jede Lösung perfekt für die damalige Infrastruktur passte ;-) Dirk erzählte mir folgende Story: „Es gab da sogar eine Version mit Daueraufnahme. Das war der Killer. Irgendwann war die Platte voll, und Windows fuhr nicht mehr hoch!“ Er lacht schallend. Heute. Damals hat er vermutlich lauthals geflucht… Das kann er auch gut, der Dirk.

Der obligatorische Digisaurier-Skepsis-Absatz

Natürlich war nicht alles Gold, was glänzte. MP3 brachte auch Probleme mit sich, die wir heute noch spüren. Die Kompression war verlustbehaftet – Audiophile bekommen heute noch Schnappatmung, wenn sie an die „schlechte Qualität“ von 128-kbit/s-MP3s denken.

Für Musiker war die MP3-Revolution ein zweischneidiges Schwert. Einerseits konnten sie plötzlich weltweit ihre Musik verbreiten, ohne auf Plattenlabels angewiesen zu sein. Andererseits machte Napster aus Musikpiraterie ein Massenphänomen – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Einnahmen.

Und seien wir ehrlich: Die Qualität der meisten frühen MP3-Dateien war … nun ja, bescheiden. Aber das störte damals kaum jemanden. Wir waren alle so fasziniert von der Möglichkeit, 1000 Songs in der Hosentasche zu haben, dass wir über deren Klangqualität großzügig hinwegsahen. Vor allem in dieser Zeit, wo wir alles, was digital daher kam, geradezu frenetisch feierten. Was nicht immer gerechtfertigt war, wenn ich mir die ersten pixeligen Digitalfotos heute so ansehe. Aber – wir haben der Technik mit unserem Hurra-Patriotismus auch Zeit verschafft, besser zu werden.

Das Streaming-Vermächtnis

MP3 ebnete den Weg für das Streaming-Zeitalter. Ohne die Kompression von Audiodateien wären Dienste wie Spotify technisch nicht möglich gewesen. Zwar verwenden heutige Streaming-Plattformen meist modernere Formate wie AAC, aber das Grundprinzip – verlustbehaftete Kompression – stammt direkt aus der MP3-Entwicklung.

Die Zahlen sprechen für sich: Spotify hat über 500 Millionen Nutzer, Apple Music über 100 Millionen. Was als Technologie für digitalen Rundfunk begann, wurde zur Grundlage einer Multi-Milliarden-Dollar-Industrie.

Das Ende einer Ära – und ein neuer Anfang

2017 stellte das Fraunhofer-Institut die Lizenzierung von MP3-Patenten ein. Ein symbolisches Ende einer Ära. Die Technologie hatte ihren Zweck erfüllt: Sie hatte die Musikwelt digitalisiert und für das Streaming-Zeitalter vorbereitet.

Aber mal ehrlich: Wer von euch hat noch MP3-Dateien auf dem Handy? Die meisten streamen heute über Spotify, Apple Music oder YouTube Music. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass MP3 nicht nur ein Audioformat war, sondern eine komplette Revolution.

Fazit: Drei Buchstaben, die alles veränderten

Die Geschichte von MP3 ist die Geschichte einer perfekten Konvergenz: Deutsche Ingenieurskunst traf auf amerikanischen Unternehmergeist. Napster machte aus einer Technologie für Radiostationen ein Massenphänomen. Apple verwandelte Musikpiraterie in ein Geschäftsmodell. Streaming-Dienste bauten auf den Grundlagen auf, die MP3 gelegt hatte.

Was als Forschungsprojekt für eine besondere Art von Radio – den digitalen Rundfunk – begann, wurde zur digitalen Revolution. MP3 bewies, dass manchmal die einfachsten Ideen die größten Veränderungen bewirken können. Drei Buchstaben, die zeigten, dass Innovation nicht immer aus Silicon Valley kommen muss – sondern auch aus den beschaulichen Hügeln Frankens.

Und ich? Ich höre heute meine Hörbücher über Audible – in der richtigen Reihenfolge, versteht sich. Aber manchmal denke ich noch an jene Fahrradtour zurück, wo ich den Schluss eines Krimis gleich am Anfang hörte. Das war MP3 in seiner reinsten Form: revolutionär, chaotisch und irgendwie typisch für die Frühzeit der Digitalisierung.

Was sind eure MP3-Erinnerungen? Habt ihr auch CDs gerippt? Wart ihr bei Napster dabei? Oder gehört ihr zur Generation, die gleich mit Spotify eingestiegen ist? Schreibt’s in die Kommentare – ich bin gespannt auf eure Geschichten!

Wenn ihr Lust habt: Im Artikel haben wir Euch ja ein paar weitere Geschichten dazu verlinkt: Die vollständige Geschichte der deutschen Internet-Pioniere findet ihr in unserer Serie über die Internethelden – von Karlheinz Brandenburg bis zu den Machern von Napster. Aber da gibt es auch noch viele andere Internethelden zu erleben. Dank Rainer Bartel, der ihre Geschichten aufgeschrieben hat.