[Aufmacherbild: (c) Marcin Wichary via Wikimedia und Flickr]

Wer so um 1980 herum prophezeit hätte, dass im Jahr 2016 zig Millionen Menschen auf dem Globus herumwandern und dabei winzige Computer bei sich trügen, den hätte man wohl eingewiesen. Das höchste der tragbaren Gefühlen waren „intelligente“ Taschenrechner, bei denen die Ergebnisse auf einem Display angezeigt wurden. Die gab es ab Ende der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts, und ab etwa 1972 wurden sie dank Casio und Konsorten für fast jedermann erschwinglich. Ob ein gewisser Alan Kay, damals Doktorand der Ingenieurwissenschaften in Utah, von diesen Pocket Calculators, die er als Student natürlich kennengelernt hatte, inspiriert war, ist nicht überliefert. Jedenfalls entwickelte der junge Mann die Idee eines kleinen Computers für „Kinder jeden Alters“, bei dem Tastatur und Display miteinander verbunden in einem Gehäuse untergebracht sind. Man kann es drehen und wenden wie man will: das „Dynabook“ getaufte Gerät IST die Mutter aller Laptops, Notebooks und Tablets und eigentlich auch aller Smartphones. Als 1972, also vier Jahre später, am legendären Palo Alto Research Center (PARC) des damaligen Fotokopierermonopolisten XEROX ein Prototyp gebaut wurde, war schnell klar, dass Kay selbst etwas anderes im Sinn hatte als die Erfindung eines Form-Faktors.

Sein Dynabook sollte eine Lernmaschine sein. Ein vernetzbarer Computer für Schüler, auf denen sie gegeneinander Spiele spielen sollten, die sie zuvor selbst programmiert haben. Deshalb war es Kay 1972 auch relativ egal, ob und welche Komponenten verbaut werden sollten – Hauptsache, das Ding sei flach, leicht und habe eine grafische Benutzeroberfläche. Ähnlich wie später beim Commodore 64 sollten Betriebssystem und Programmiersprache de facto eins sein. Nachdem Alan Kay die Thesen des großen Softwareforscher und Didaktiker Seymour Papert kennengelernt hatte, entschied er sich für die Entwicklung von Smalltalk. Und erfand – zusammen mit einer Handvoll Kollegen – damit die erste dynamische, reflexive und objekt-orientierte Computersprache. Während man ein Objekt über eine Reihe von Befehlen definiert, wird es erzeugt und angezeigt – ein Prinzip, das voll und ganz der konstruktivistischen Theorie Seymour Paperts entsprach, der das Handeln zum unabdingbaren, integrierten Bestandteil jeglichen Lernens erklärte.

Tastatur und Display, Eingabe und Ausgabe

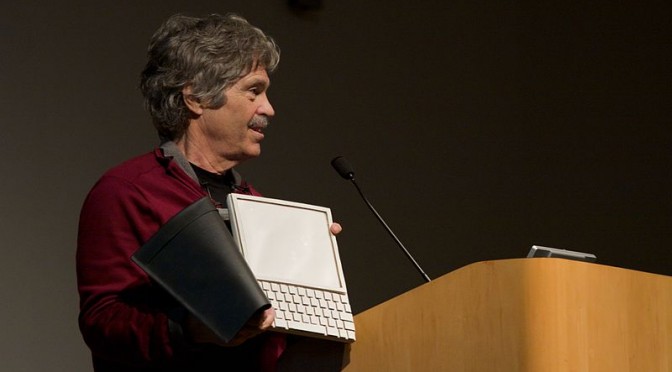

Das Dynabook wurde nie produziert. Auch weil Xerox selbst zu jener Zeit noch gar nicht an die Herstellung von Computern dachte und das Kay’sche Prinzip wenig Anerkennung im Kreise der Computerexperten jener Zeit fand. Stattdessen erregte Smalltalk große Aufmerksamkeit, und in der Computerwissenschaft ist Alan Kay als Mitglied des Smalltalk-Entwicklungsteams bekannt geworden. Erst um 2000 herum erinnerten sich ein paar Experten an das Dynabook-Prinzip. Alan Kay erntete mit einigen Auftritten auf Konferenzen und im TV dann doch noch den ihm zustehenden Applaus.

Was aber relativ schnell von den während der Siebziger aus dem Boden sprießenden Anbietern von kleinen Computern aufgesogen wurde, war das Grundprinzip von Eingabe über eine alphanumerische Tastatur und ein dazu passende Display als grundlegendes Paradigma. Ja, Hersteller wie Tandy bauten schon vor 1980 Rechner, bei denen ein mehrzeiliges Display in das Gehäuse der Tastatur integriert war, das zudem die gesamte elektronische Mimik enthielt. Zuvor hatten andere, vor allem japanische Firmen, bei handlichen Computern noch auf die Ausgabe per Ausdruck gesetzt – also wie bei einer elektrischen Additionsmaschine.

Weil aber die Displays Kostenfaktor und technische Schwachstelle zugleich waren, weil sie nur eine gewisse Größe haben konnten (jedenfalls damals nie annähernd so groß wie der Bildschirm am Dynabook) und relativ störanfällig waren, setzten Commodore, Apple und die anderen auf die Trennung von Tastatur und Display und bevorzugten grundsätzlich Monitore mit Kathodenstrahlröhre. Die brauchen bekanntlich viel Platz und Strom und sind schwer. Dass dann 1980 jemand auf die Idee kommen könnte, einen solchen Röhrenbildschirm in einen „tragbaren“ Computer zu integrieren, hätte sich zu PARC-Zeiten sicher niemand ausgemalt.

Der Computer als Auster – das ewige Clamshell-Design

Jedenfalls kam 1981 eine Kiste namens Osborne 1 auf den Markt. Ein Trum von elf Kilo Gewicht mit den Ausmaßen eines Nähmaschinenkoffers, das mit zwei 5,25-Zoll-Floppy-Laufwerken und einem 5-Zoll-Monitor sowie einem Keyboard mit nur 69 Tasten ausgestattet war. Die Maschine lief unter CP/M, dem ersten Betriebssystem, für das haufenweise kommerzielle Software angeboten wurde, und kostete anfangs rund 1.800 US-Dollar. Und obwohl es natürlich völliger Wahnsinn ist, sich auf einem Bildschirmchen dieser Dimension ausladende Multiplan-Tabellen anzuschauen, errang der Osborne bei Buchhaltern und Ingenieuren einige Beliebtheit. Bevor der Hersteller dann pleite ging und mit Compac der neue Stern am tragbaren Himmel aufging.

Dort hatte man den Osborne, ähem, analysiert und eine Maschine gebaut, die seinem, ähem, Vorbild entsprach, aber a) unter MS-DOS lief und b) ein 7-Zoll-Bildschirmchen hatte, dafür aber über 20 Kilo wog und fast 4.000 US-Dollar kostete. Und obwohl diese Kiste – im Gegensatz zum Osborne 1 – eben nicht unter den Flugzeugsitz passte, wurde sie ein unerwarteter Verkaufserfolg – vermutlich weil es über Jahre keine echte Alternative gab. Oder sollte man den tragbaren 64er namens „Executive“ als Konkurrenten sehen? Denn auch der war eine Kiste mit integriertem Röhrenmonitor und Tastatur im Deckel. Oder die PCs im Kofferradio-Design, die ab etwa 1988 aus Japan kamen? Die hatten immerhin schon LC-Displays, die an der einen Seite (schwenkbar!) angebracht waren und beim Transport von der Tastatur als Deckel geschützt wurden.

Nein, denn es gab ja schon richtige Laptops im Clamshell-Design. Erfunden hatten dies die Frickler der Firma GRiD beim Bau ihres Compass 1100 bzw. der britische Produktdesigner Bill Moggridge, der erst 2009 und dann 2012 posthum für diese Leistung ausgezeichnet wurde. Moggridge selbst hat es nie bestätigt, aber Personen aus dem GRiD-Umfeld (die Entwickler verteilten sich nach dem Kauf der Company durch Tandy Radio Shack über alle möglichen Computerfirmen) bestätigen, dass man erheblich vom Dynabook-Konzept beeinflusst war.

Das Originäre an Moggridges Design: Das Scharnier, das Tastatur samt Computer mit dem Display verbindet. So wie die beiden Schalen einer Auster miteinander verbunden sind. Verrückt genug, dass der GRiD Compass 1100 nur ein Jahr nach dem Osborne auf den Markt kam. Eine weite Verbreitung des Geräts scheiterte vor allem am Preis, denn der lag bei über 8.000 US-Dollar! Zudem lief die Maschine unter einem proprietären Betriebssystem, für das es kaum Anwendungssoftware gab. So nimmt es nicht weiter wunder, dass der größte Verkaufserfolg des Compass ein Großauftrag der US-Administration war und das Ding vor allem bei der NASA in Gebrauch war. Auch kein Wunder, dass 1983 dann mit dem Gavilan SC der erste Clamshell-Klone kam, der etwas leichter war, vor allem aber „nur“ 4.000 US-Dollar kostete und unter MS-DOS lief. Geschichte wiederholte sich damals also in schnellen Zirkeln – siehe die Osborne-Compaq-Geschichte.

Auch wenn Alan Kay etwas ganz anderes angestrebt hat: Sein Dynabook stand am Anfang der Idee vom tragbaren Computer, nicht nur wegen des Hardware-Designs, sondern auch wegen seiner Vorstellung von Vernetzung solcher Maschinen untereinander, also dem Schwergewicht auf die Kommunikation. Übrigens war er damit auch den diversen Science-Fiction-Autoren der Sechzigerjahre voraus, die sich Kommunikation ja immer nur als gesprochenes oder geschriebenes Wort, nicht aber als Austausch virtueller Handlungen – das Prinzip von Smalltalk – vorstellen konnten.