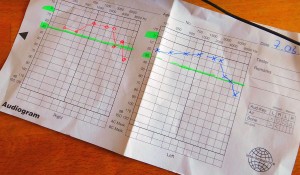

Ich hab’s getan! Ich habe mein Gehör vermessen lassen! Bei der netten Frau Rosemann in ihrem gemütlichen Brillen-und-Hörgeräte-Laden. Da macht der gute Mario Adorf nämlich auf mehreren Aufstellern Reklame für diese Dinger, die einem schwerhörigen Opa helfen, wieder am akustischen Leben teilzunehmen. Warum ich das Tat? Weil ich seit meiner Kindheit immer wieder gesagt bekommen habe, ich können schlecht hören. Und wie das so ist: Irgendwann erfüllt sich die Prophezeiung selbst, und ich glaubte dran. Da hatte ich dann aber auch eine gute Ausrede, dass „meine Anlage“ immer viel schlechter war als die von Peter oder Kalle. Ich behauptete einfach immer: Ich hör eh keinen Unterschied. Zuletzt wollte ich so argumentieren, als der verehrte Mit-Dino Michael Kausch eine Entgegnung auf meinen Radio-Artikel verfasste. Aber so ganz en passant öffnete er mir die Ohren(sic!) für High Resolution Audio – mit einem Beitrag auf seinem eigenen Blog. Und deshalb ließ ich bei Frau Rosemann mein Gehör durchmessen.

Als wir alle noch MP3-Musik klauten…

Damals aber war schon das Herunterladen eines kompletten Albums der Lieblingsband eine zeitraubende Angelegenheit – und zudem vorwiegend illegal. Denn weil es kaum legale Möglichkeiten gab, Mucke downzuloaden, wurde geklaut, was das Zeug hielt. Und mit Napster hatten wir dann ab 1999 eine Plattform, wo es alles gab. Vorwiegend natürlich im bandbreitenfreundlichen MP3-Format. Innerhalb von rund drei Jahren (ich war bei Napster & Co. von Anfang an dabei…) hatte ich auf meiner Festplatte über 30.000 MP3-Dateien (die habe ich natürlich inzwischen alle gelöscht, weil ich nur noch ordnungsgemäß gekaufte oder selbst gerippte Songs speichere, ehrlich…). Mir ging es wie Millionen anderen Musikfreunden: Wir waren froh, dass wir das Zeug digital hatten und es jederzeit hören konnten. Dann kamen die MP3-Player für unterwegs, und Walk- bzw. DiscMänner waren nur noch was für Zurückgebliebene. Hey, auf meinen Rio passten über 500 Songs! Wir wissen wie’s weiterging. Apple brachte den iPod und dazu passend der/die/das iTunes, und plötzlich wurde massiv digitalisierte Musik legal erworben.

Gleichzeitig wurde es einen Hauch komplizierter, weil sich andere Formate als MP3 verbreiteten; auch dank Apple, die auf das AAC-Format setzten. Gemeinsames Merkmal der damals gängigen Format: Sie komprimierten die Musik, um die Datenmengen zu reduzieren – bei der sogenannten „verlustbehafteten“ Variante sogar drastisch. Im Prinzip werden aus den Ausgangsdaten bestimmte Bereiche einfach herausgeschnitten und andere transformiert. Basis bilden psychoakustische Modelle, die beschreiben, was Otto Normalhörer so hört, wenn er Musik hört. Alles was Otto dabei nicht hört, wird entfernt. Wie das grundsätzlich geschieht, beschreibt der jeweilige Standard, also beispielsweise MP3 oder AAC. Die Details regelt der verwendete Codec. Der bestimmt zum Beispiel die Dynamikreduktion, also welche Frequenzspitzen oben und unten gekappt werden, und vor allem die Kompression. Datenkompression funktioniert im Prinzip so, dass redundante Daten eben nicht mehrfach, sondern nur einmal gespeichert werden und tabellarisch beschrieben wird, wo das redundante Stück überall vorkommt. Außerdem kann man noch jede Menge Null-Bytes und anderen überflüssigen Kram eliminieren. Wie der Fachbegriff schon aussagt, geht bei der verlustbehafteten Datenkompression auf jeden Fall etwas verloren.

Lossless – da geht nichts verloren

Nicht so bei der verlustfreien Audiokompression. Da wird nichts angeschnitten, gekappt oder eliminiert. Da kommt alles mit, was in der Ausgangsmusik vorhanden ist. Komprimiert wird nur durch Reduktion der Redundanz – das Ergebnis ist verlustfrei, auf gut Englisch „lossless“. Die Kompression mit den üblichen Methoden auf diesem Gebiet, die bei anderen Daten prima funktionieren, würde bei Musik zu Verzerrungen führen. Deshalb wurden eigene Verfahren für die Kompression von Musik entwickelt, die in eigenen Codecs Verwendung finden. Das Ziel der Übung ist es, das was der ursprüngliche Tonträger (Vinyl-Platte, CD, DVD etc.) liefert, so identisch wie nur möglich zu digitalisieren und als Datei speicher- und übertragbar zu machen.

Außerdem: Je höher das digitale Ausgangsmaterial aufgelöst ist, desto feiner sind die Abstufungen und umso näher liegt das Gehörte dann am Aufgenommenen. Auflösung heißt konkret: Wie viel Bits werden benutzt, um eine Zeiteinheit der im Studio oder auf der Bühne gespielten Musik zu speichern. Verantwortlich ist die Abtastrate, die beim Erstellen des Masters für eine CD bei 44,1 kHz liegt, was 1.411.200 Bit pro Sekunde entspricht; gespeichert wird mit einer Tiefe von 16 Bit. Die sogenannte „CD-Qualität“ ist durch diese Werte gekennzeichnet. Das heißt: Verlustfrei wird digitalisiert, wenn mindestens diese Werte beim digitalisieren erreicht werden. Das gilt zunächst auch dann, wenn man analoge Tonträger, insbesondere Vinyl-Scheiben, in Musikdateien umwandelt.

FLAC beherrscht die Szene

Um verlustfrei digitalisieren zu können, braucht man entsprechende Codecs – weitgehend durchgesetzt hat sich dabei der Free Lossless Audio Codec, kurz: FLAC. Technisch nicht ganz korrekt nennt man Dateien, die mit diesem Codec erzeugt wurden, einfach FLAC-Dateien. Weil es sich um ein freies Verfahren handelt, haben und können Entwickler von Digitalisiersoftware die zugehörigen Codecs nach Lust und Laune verwenden. Und weil FLAC so weit verbreitet ist, können auch diverseste DACs damit problemlos umgehen. Wir haben also ein Format für verlustfrei digitalisierte Musik.

Bis etwa 2012/13 bestand das Problem für FLAC-liebende Musikgourmets, dass es an den passenden DACs auf allen Ebenen mangelte. Wer beispielsweise Songs im FLAC-Format von der Festplatte über seine Hifi-Anlage hören wollte, konnte meistens nicht mehr aus den Boxen holen als das, was die Soundkarte des angeschlossenen Notebooks lieferte, und deren Digital-Analog-Wandlung war (und ist meistens) extrem schwach, kann also die Menge an Daten, die in einer FLAC-Datei steckt, gar nicht in Töne umsetzen. Nur AV- und Audio-Receiver bzw. Verstärker mit integriertem DAC der nötigen Qualität waren in der Lage, die vorhandene Qualität hörbar zu machen. Im selben Maße aber, in dem sich Hifi-Freaks digitalisierter Musik zuwandten, kamen immer mehr Geräte auf den Markt, die zu einer angemessenen Digital-Analog-Wandlung fähig waren. Inzwischen verfügen alle AV-Receiver, die an ein LAN oder Wlan angeschlossen werden und so Musik auch von Festplatten beziehen können, über DACs, die Lossless-Formate ohne Einschränkung verarbeiten können.

Außerdem werden im Highend-Bereich DACs als Einzelgeräte angeboten, bei denen die gesamte Mimik auf optimale Analogisierung und Weiterleitung an die Verstärker optimiert ist. Solche Maschinen gibt es schon für um die 100 Euro, die Qualitätsmonster ab kosten bisweilen mehrere Tausend Euro. Weil die digitalen Komponenten eines solchen DACs aber eigentlich nicht teuer sind und die Steuerung auch vollständig softwareseitig stattfinden kann, lässt sich zum Beispiel ein Raspberry Pi mit einer Huckepackplatine zum Spitzen-DAC ausbauen, der dann unter 100 Euro kostet.

Exkurs: High Resolution Audio – mehr als FLAC

Bevor wir uns dem FiiO X1 zuwenden: High Resolution Audio (HRA) bzw. High Definition Audio sind reine Marketingbegriffe und technisch nicht exakt definiert. Die meisten Interessenten halten schon Musik in verlustfrei digitalisierten Formaten in CD-Qualität für HRA. Experten sehen das deutlich anders, denn natürlich kann man die Musik auch mit höheren Abtastraten und größerer Bittiefe in Dateien umwandeln. Die Aufnahmen für aktuelle CDs im Studio weisen aber Raten von 88,2 oder 96 kHz auf bei 24 Bit Tiefe; die so entstehenden Daten werden dann beim Herstellen der Produktions-Master reduziert, damit überhaupt genug Musik auf die CD passt. Wer also die Songs so hören möchte, wie sie wirklich aufgenommen wurden, müsste die Originaldaten haben. Und könnte dann HiRes-Mucke hören, denn die beginnt im Verständnis der meisten Kenner bei 24 Bit und 96 kHz. Es geht nämlich noch höher: mit 192 kHz wird schon aufgenommen, und hochqualitative analoge Tonträger – also zum Beispiel Magnetbänder historischer Aufnahmen – werden teils mit 320 kHz gesampelt.

Für die Speicherung solch hochaufgelöster Digitalmusik bietet sich neben den FLAC-Formaten noch ALAC, also das FLAC-Pendant von Apple, sowie AIFF und WAVE, die verlustfrei und unkomprimiert speichern, aber dadurch auch riesengroße Dateien erzeugen. Für Apple-Freunde ist ALAC am bequemsten, weil es von Apple-Geräten perfekt genutzt wird und iTunes oder Airplay damit umgehen können. Für den großen Rest von uns ist FLAC die beste Wahl, auch weil inzwischen alle DACs – ob integriert in Receivern oder Playern oder separat – FLAC sauber in analoge Signale verwandeln.

Wow, das hört sich ja ganz anders an!

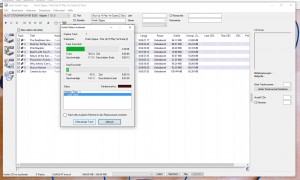

Kaum war der schicke FiiO X1 (mit der etwas antiquierten Benutzerführung da, musste natürlich FLAC-Musik her. Der einfachste Weg besteht natürlich im Rippen vorhandener Tonträger. Optimales Werkzeug zum Verwandeln von CD-Songs in FLAC- oder WAVE-Dateien ist das Tool „Exact Audio Copy“ (EAC – nur für Windows). Bezeichnend dass nicht von „rippen“ die Rede ist, sondern vom Kopieren. Tatsächlich schafft das Progrämmchen es, von der CD gezogene Tracks absolut exakt in WAVE-Dateien zu verwandeln. Das können die meisten bekannten Tools dieser Art nicht. Beim komprimierten Kopieren ins FLAC-Format braucht EAC ungefähr ein Viertel der Originallaufzeit. Das ist angenehm im Vergleich zum Digitalisieren von Vinyl-Scheiben, bei dem ja die Kopierzeit gleich der Laufzeit ist. Wichtig: Sollen aus den Stücken auf der LP Lossless-Songs werden, muss man beim Grabber natürlich FLAC oder WAVE als Format wählen und nicht etwa das schäbige MP3…

Seit diesem Moment bin ich vermutlich für alle Zeiten für MP3 verdorben. Sowas kommt mir jetzt nicht mehr ins Ohr…

Hallo,

ich hätte da mal eine Nachfrage: welchen Sinn soll es haben, eine CD als Hi-Res Audio Datei zu rippen? Die Daten liegen doch nur in 44,1kHz/16bit vor.

Da der Rainer Bartel den Artikel geschrieben hat, müsste er antworten. Ich bin da nicht audiophil genug… ;-) Ich sag ihm nochmal Bescheid…

Gute Frage. Der Sinn liegt darin, die von CD gerippte Musik auf mobilen HRA-Playern verfügbar zu machen. Die Erfahrung zeigt: Es lohnt sich; der Unterschied zu MP3 ist hörbar.

Die Klangunterschiede kann ich absolut bestätigen. Allerdings hängen sie meiner Meinung nach nicht mit High-Resolution zusammen, sondern mit dem Mastering. Weil mich das selbst interessiert hat, bin ich dem Thema vor einiger Zeit auf unserem Blog mal nachgegangen: https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/high-resolution-audio-hoerbar-oder-nicht/

Das ist schon spannend, was die Experten dazu sagen. Hochaufgelöste Grüße aus dem Digitalzimmer

F. Grün