Nur zweimal bin ich Andreas von Bechtolsheim begegnet, und nur einmal habe ich mit ihm gesprochen. Es dürfte auf der CeBIT 1987 gewesen sein, kaum ein Jahr nach dem enorm erfolgreichen Börsengang seiner Firma Sun Microsystems. Schon als ich ihm gegenüberstand, war klar: Der ist eine Nummer zu groß für den kleinen Redakteur einer kleinen Computerzeitschrift aus dem kleinen Deutschland. Ein Interview sollte es werden, aber mir fiel keine schlaue Frage ein. Der Ändy, wie ihn nicht nur seine Freunde nennen (sollen), spulte ein paar Visionen ab und sagte: „That’s it. Noch Fragen?“ Als ich stumm blieb, reichte er mir die Hand und sagte zum Abschied einfach „See you“. Freundlich war er, aber auch ungeduldig. Und vermutlich war die Begegnung nur eine winzige Störung in seiner unternehmerischen Tour über die Messe. Computerhelden (25): Andreas von Bechtolsheim, Bastler und Unternehmer weiterlesen

Kleine Weltgeschichte der Digitalfotografie (3): Vom Fotografierkästchen zur DSLR – die Formatfaktoren

War die Sony Mavica noch als Fotoapparat erkennbar, scheinen einige Anbieter in den Neunzigerjahren nicht so recht gewusst haben, wie denn eine digitale Kamera aussehen soll. Da kamen Dinger raus wie Apples Quicktake oder die Chinon ES-3000 (beide von 1995), die eher Fotografierkästchen waren. Das waren die Geräte für den „Massenmarkt“, also für uns Endverbraucher:innen. Kameras, die auf Profis zielten, sahen dagegen genau aus wie ihre analogen Vorbilder. Kleine Weltgeschichte der Digitalfotografie (3): Vom Fotografierkästchen zur DSLR – die Formatfaktoren weiterlesen

Praxis: Warum zur Hölle will Google seine Dienste verknüpfen? Und soll ich das tun?

Seit kurzem fragt Google auf dem Smartphone oder dem PC, ob der Nutzer die verschiedenen Google-Dienste verknüpfen will oder nicht. Wer die IT-Nachrichtenlage ein wenig verfolgt, weiß vermutlich: Damit reagiert Google auf den „Digital Markets Act“ („DMA“) der EU-Kommission. Aber die Digisaurier fragen sich umso mehr: Wie soll man sich denn nun konkret entscheiden? Die eigenen Benutzerdaten verknüpfen oder die Google-Dienste lieber voneinander getrennt halten?

Praxis: Warum zur Hölle will Google seine Dienste verknüpfen? Und soll ich das tun? weiterlesen

Kleine Weltgeschichte der Digitalfotografie (2): Ohne Flash kein Knips – ein Hoch auf Fujio Masuoka!

Nein, Fujio Masuoka hat im Gegensatz zu Willard Boyle und George E. Smith keinen Nobelpreis bekommen. Dabei hat dieser japanische Ingenieur die Speichertechnologie erfunden, die der digitalen Fotografie zum Durchbruch verhalf: den Flash-Speicher, also das Speichermedium, das es überhaupt erst möglich machte, die großen Datenmengen, die beim Knipsen entstehen, zu sichern. Kleine Weltgeschichte der Digitalfotografie (2): Ohne Flash kein Knips – ein Hoch auf Fujio Masuoka! weiterlesen

Fast vergessen (23): Ping, ping, ping, ping, fiiieeep, fieeep, biep – der Akustikkoppler

Ja, da wollten wir alle rein, in die DFÜ, die Datenfernübertragung. Aber, der Gilb (Link nicht mehr verfügbar) hatte es verboten. Also ließ ich mir, der ich löttechnisch nicht so begabt bin so gegen Ende 1985 von einem mir persönlichen bekannten, ähem, Hacker ein Datenklo nach dem Rezept der Hackerbibel bauen. Schwupps, ich war schon drin. Denn mit einem handelsüblichen, an das Telefonnetz der Deutschen Bundespost angeschlossenem Fernsprechapparat und diesem illegalen Akustikkoppler hatte ich Zugang zu dieser digitalen Welt da draußen, zu den BBSen und Mailboxen und all den fast vergessenen Datenaustauschplattformen der frühen Jahre. Fast vergessen (23): Ping, ping, ping, ping, fiiieeep, fieeep, biep – der Akustikkoppler weiterlesen

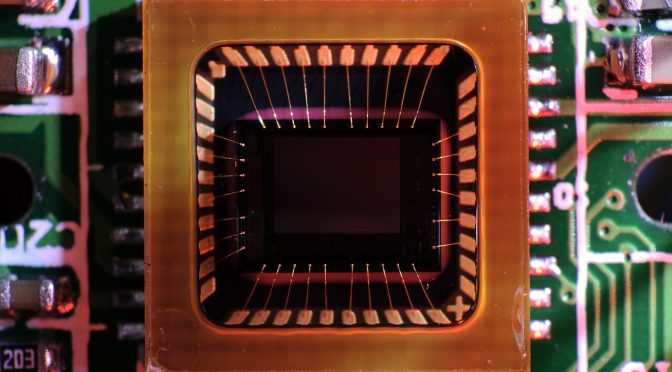

Kleine Weltgeschichte der Digitalfotografie (1): Vom CCD-Sensor bis zur Sony Mavica

Es gibt nur wenige Erfindungen im Umfeld der Computertechnik, die dem jeweiligen Erfinder einen Nobelpreis eingetragen haben. Der CCD-Sensor ist eine solche Erfindung. Im Jahr 2009 wurden Willard Boyle und George E. Smith mit dem Nobelpreis für Physik wegen genau dieser Erfindung ausgezeichnet. Eigentlich waren Charged-Coupled Devices für die Datenspeicherung gedacht, aber schon während der Entwicklung, die 1969 abgeschlossen war, erkannten die Ingenieure, dass CCD-Sensoren lichtempfindlich sind und man mit ihnen Bilder zweidimensional aufzeichnen kann. Das war der Ausgangspunkt für die Digitalfotografie, wie wir sie heute kennen. Kleine Weltgeschichte der Digitalfotografie (1): Vom CCD-Sensor bis zur Sony Mavica weiterlesen

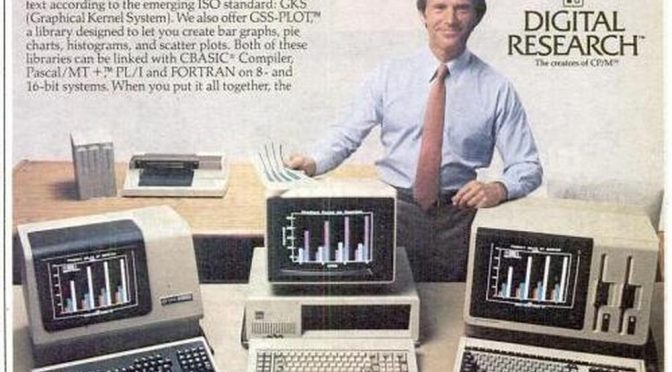

Fast vergessen (22): CP/M – Die Mutter aller Betriebssysteme für persönliche Computer

Es ist ja immer so eine Sache mit dem Begriff „Erfinder“ im Zusammenhang mit der Computertechnik. Gerade auf dem Gebiet der Software hat es nur ganz selten dieses eine, einsame Genie gegeben, der das Programm mutterseelenallein kodiert hat. In der Regel gibt es immer irgendetwas, auf das dieser „Erfinder“ aufbaut. Das war beim ersten brauchbaren Betriebssystem für kleine Computer auch nicht anders. Eigentlich war Gary Kildall beim Chip-Riesen Intel für die Weiterentwicklung des hauseigenen Betriebssystems ISIS zur Hochsprache PL/M. Im Team von Hank Smith bei Intel bastelte er halbwegs erfolgreich daran, hatte dann aber die Idee, aus diesem ganzen Komplex ein Betriebssystem werden zu lassen. Weil der Gary bei Intel unzufrieden war (und übrigens auch kein ganz einfacher Typ), verließ er den Konzern, gründete seine eigene Company namens Digital Research und bastelte weiter auf der Basis von PL/M das legendäre Betriebssystem CP/M. Fast vergessen (22): CP/M – Die Mutter aller Betriebssysteme für persönliche Computer weiterlesen

Computerhelden (24): Niklaus Wirth – nicht bloß der Vater von Turbo Pascal

Für nicht wenige Digisaurier, also Menschen, die sich schon in den Achtzigern des vergangenen Jahrhunderts mit dem Digitalen befassten, ist Niklaus Wirth (* 15.2.1934 †1.1.2024) eine beinahe mystische Figur. Genau wie das Kürzel „ETH“ für etwas irgendwie Fortschrittliches steht. Zumal beides zur Schweiz gehört, und die hat man in Sachen Informatik zunächst im Blickfeld. Das schweizerische Ingenieurswesen dagegen schon. Und so rundet sich alles: Die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) zu Zürich, das dortige Departement Informatik (D-INFK) und dessen Mitgründer Prof. em. Niklaus Wirth, der allerdings in den erwähnten Kreisen vor allem (wenn nicht ausschließlich) durch die von ihm entwickelte, strukturierte und hochelegante Programmiersprache Pascal bekannt ist. Computerhelden (24): Niklaus Wirth – nicht bloß der Vater von Turbo Pascal weiterlesen