Oder: Wie mein Kollege Torsten und ich 1999 beinahe das Smartphone erfunden hätten. Aber das ist eine Geschichte, die ganz ans Ende dieses Artikels gehört. Denn der Name Palm wird auf ewig mit dem Thema Personal Digital Assistant (PDA) verbunden sein. Als schon früh vollständig digitaler Mensch war ich es schon so um 1990 herum leid, zum Zwecke der Selbstorganisation eine Timesystems-Kladde mit mir herumzuschleppen, obwohl dieses Ding und das legendäre Filofax zu jener Zeit ein absolutes Muss für Manager und Leute, die sich dafür hielten, war. Ich träumte von einem handlichen Computer, auf dem ich Kontakte, Termine und Todos verwalten konnte.

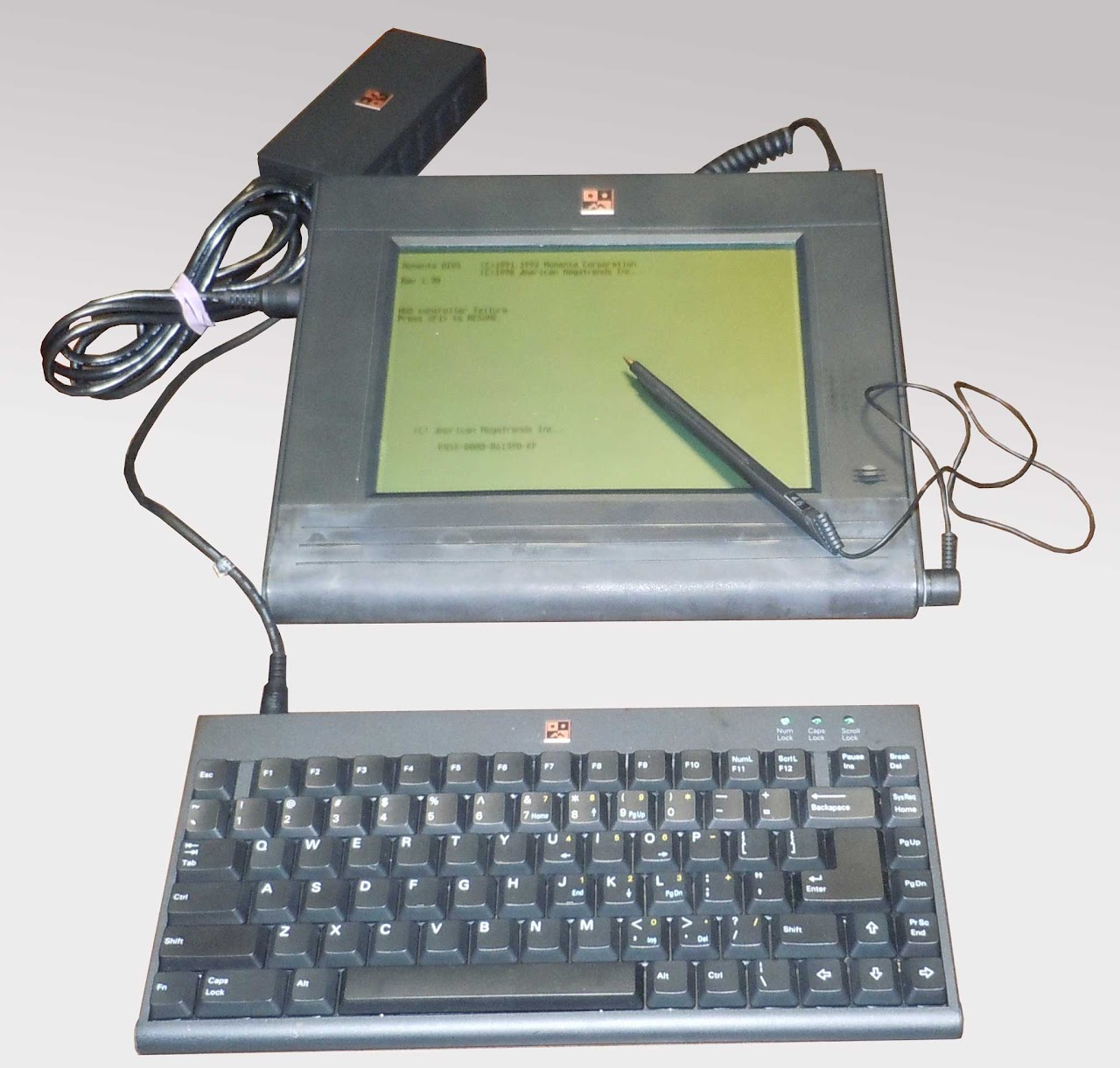

Das Ding war halbwegs schick und in Sachen Hardware solide, litt aber unter der mangelhaften Unterstützung Microsofts für das speziell für den Momenta entwickelte Windows for Pen. Dabei handelte es sich um einen Aufsatz für Windows 3.1, der angeblich Handschrift in Text umsetzen konnte. Der Momenta Pentop Computer, wie er offiziell hieß, kam 1991 auf dem Markt, kostete schlappe 5.000 US-Dollar und wurde ein Megaflop.

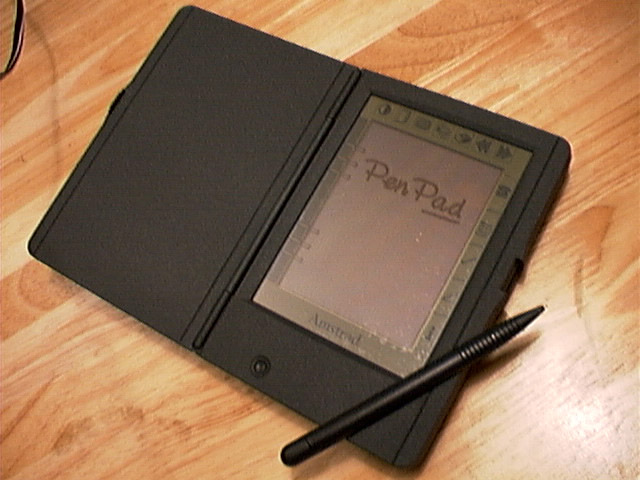

Aber da war ja auch noch der verrückte Alan Sugar mit seiner Company namens Amstrad unterwegs. Sugar hatte mit seinen CPC-Homecomputern sehr erfolgreich begonnen und war dann Innovationen gegenüber sehr aufgeschlossen. Heute heißt es ja meistens, sein PenPad 600 sei vom Apple Newton inspiriert gewesen, aber das stimmt nicht. Den der der Amstrad-PDA war schon im März 1993 zu haben, und ich war einer der ersten Käufer. Bei der Präsentation des Newton in der Alten Oper in Frankfurt hatte ich mein PenPad nämlich schon dabei.

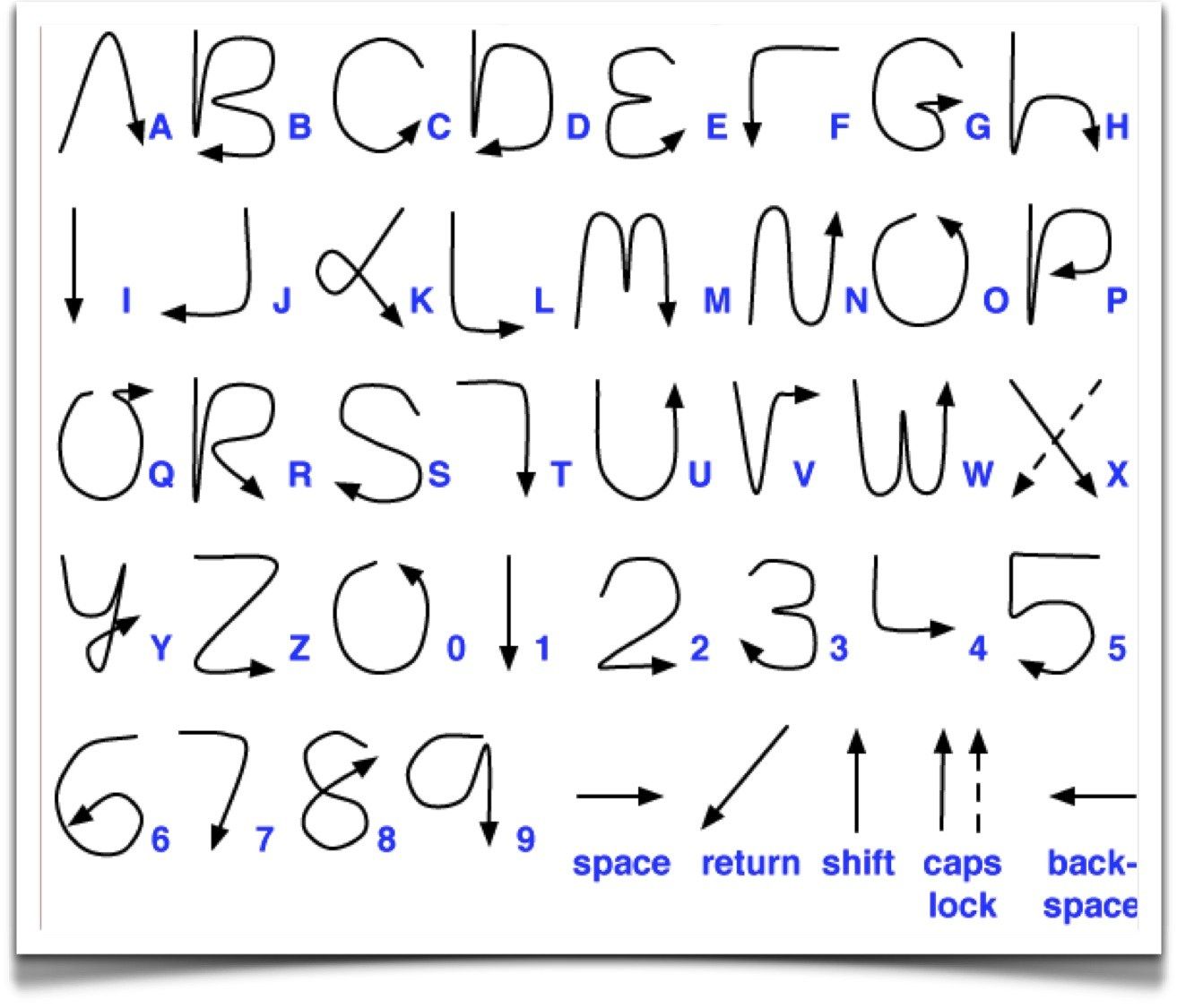

Palm arbeitete an drei verschiedenen Varianten. Der heilige Gral war die „echte“ Handschriftenerkennung, bei der jede Handschrift einfach so umgesetzt wird. Schlüssel dazu ist und war die automatische Fehlerkorrektur, eine Methode also, die aus dem Feedback der:des User:in lernt, falsche Interpretationen zu korrigieren. Übrigens galt diese Methodik damals als Teil der KI. Die andere Methode funktionierte so, dass die Maschine von:vom Nutzer:in trainiert wird, dass also solange Zeichen handschriftlich eingegeben wurden, bis das System wusste, dass dieser oder jener Schnörkel ein A oder Q darstellen sollte. Diese Form Handschriftenerkennung ist heute Standard.

Typisch für die Palm-PDAs aber wurde ein ziemlich schlauer Umweg. Nicht der Computer muss lernen, sondern der:die Anwender:in – nämlich die speziellen Häkchen und Kringel, die für die üblichen Zeichen stehen. Diese Fremdsprache ließ sich erstaunlich schnell erlernen, und Dauer-Palm-Besitzer wie ich konnten später sogar komplexe Notizen auf diesem Weg erfassen.

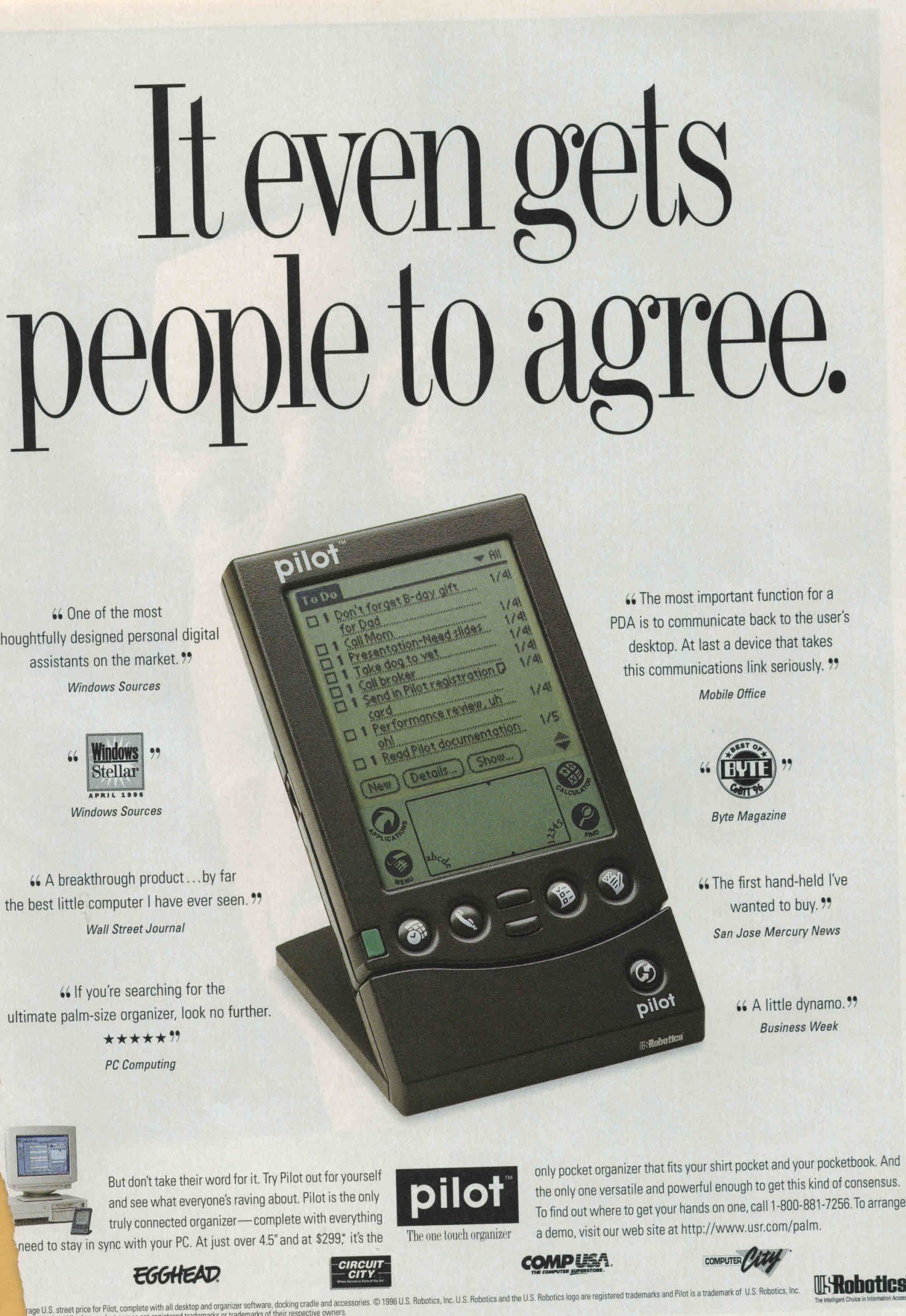

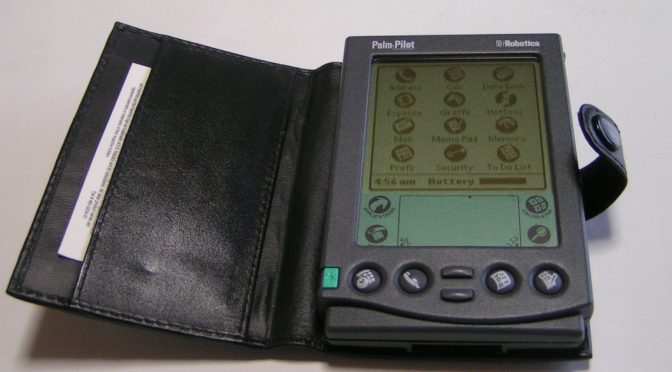

Nach dem Zoomer-Flop hatte Tandy (und auch die Insassen des Konsortium, die PDAs bauen wollten: Casio, AOL, GeoWorks etc.) keinen Bock, mehr Geld in diesen Markt zu versenken, zumal damals die Analysten glaubten, Apple würde dieses Segment mit dem Newton beherrschen. Weil aber die drei Palm-Gründer:innen fest an ihr Projekt glaubten, suchten sie nach einem Partner für die Umsetzung in Hardware. Und fanden ihn in U.S. Robotics, einem der Big Player unter den Herstellern von Modems in jenen Tagen.

Es war aber auch nicht die Hardware, die den Palm Pilot zum Senkrechtstarter (und letztlich zum Newton-Killer) machte, sondern das Betriebssystem Palm OS, in dem die Palm-Leute ihre intelligente Handschriftenerkennung eingepflanzt hatte – also die mit den Haken und Kringel, die man als Benutzer:in lernen musste. Dieses OS war so rund, dass nicht nur Apple nicht dagegen anstinken konnte, sondern Microsoft ihr Windows for Pen ruckartig einstellte. Dies wurde übrigens erst fast zwanzig Jahre später wieder ernsthaft weiterentwickelt als Microsoft auf dem Weg war, seine Surface-Tablets und -Notebooks zu launchen.

Gleichzeitig war die Zahl der Entwickler, die Anwendungen (heute würde man sagen „Apps“) für Palm OS bastelten, auf 3.500, ein paar Jahre später auf fast 65.000 angewachsen. Denn inzwischen konnte man Software auf den PDA herunterladen, die Funktionen jenseits von Adressbuch, Kalender und Todo-Liste boten; die Palette reichte von Fahrtenbüchern über wissenschaftliche Taschenrechner und vollständige Tabellenkalkulationen bis hin zu kleinen, lustigen Spielchen und E-Book-Readern. Selbst Nokia wurde Lizenznehmer, machte vom Palm OS aber niemals Gebrauch.

Mein Kollege Torsten und ich waren die fanatischsten Palm-User in der Agentur, in der für Geld zu arbeiten wir gezwungen waren. Wir hatten die meisten Anwendungen, wir nutzten das Ding stündlich und machten uns bei jedem Meeting über die Timesystems-Kritzler lustig. Gleichzeitig waren wir aber auch Handy-Pioniere, also Menschen, die mit dem Start des D-Netzes gleich in den Mobilfunk eingestiegen waren. Eines Tages – es wird im Herbst 1999 gewesen sein – quatschten wir beim Mittagessen mal wieder über unsere Lieblingsthemen, und irgendwann sagte „Wär prima, wenn man mit dem Palm auch telefonieren könnte.“

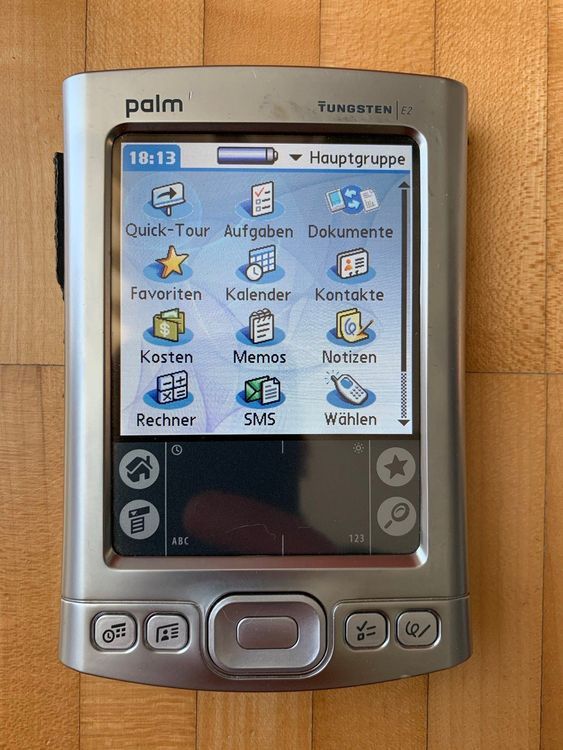

Nun aber gab es DAS Device für die Palm-Gemeinde. Das war schick, nicht größer als ein PDA, aber ebenfalls schweineteuer. Bis heute behaupte ich, dass ich mit der typischen Palm-Zeicheneingabe schneller zum Ziel komme als mit einer virtuellen Bildschirmtastatur samt Autokorrektur.

In jenen Tagen hatten aber die (damals) Giganten der PC-Welt den Braten des PDA-Marktes gerochen und wollten unbedingt mitspielen. IBM versuchte es auf eigene Faust – mit begrenztem Erfolg. Compaq setzte volle Kanne auf Microsoft. Und HP kaufte mal eben Palm und verleibte sich den Laden samt dem gesamten Knowhow, des bewährten OS und der ausgereiften Geräte ein. Das war aber erst 2010 als der Markt schon wieder abflaute und Smartphones bereits den PDA-Markt fast plattgemacht hatten.

Bis dahin hatte das Unternehmen Palm sein Kernprodukt parallel zu den Innovationen der Jahre immer weiter entwickelt. Das von Microsoft gepushte Pocket-PC-System, das vor allem Compaq, Casio, aber auch HP für ihre PDAs benutzten, bot viel früher Farbe und Sound als die im Vergleich spartanischen Palm-Modelle. Das Unternehmen lebte von etwa 2003 bis 2009 nur von ihrer treuen Fangemeinde, die sich von keinem anderen System und auch – wie der Verfasser dieses Artikels – nicht vom iPhone zum Umstieg locken ließ.

Schließlich schlug Hewlett-Packard zu und kaufte die verfügbaren Aktien für angeblich 1,4 Milliarden US-Dollar auf. Anfang 2011 wurden dann drei WebOS-Maschinen vorgestellt, an die sich heute niemand mehr erinnert. Mitte 2011 gab HP bekannt, an den Themen PDA, Smartphone und Tablet nicht mehr weiterzuarbeiten. 2013 verkaufte man das WebOS an LG Electronics, die es dann in ihren ersten Smart-TVs verwendete. Erst ab 2017 wurde das inzwischen quelloffene WebOS überhaupt weiterentwickelt. LG kündigte damals nicht nur Fernseher mit dem System an, sondern auch Kühlschränke und andere Küchengroßgeräte. Der Trend ging in Richtung Internet of Things (IoT), aber letztlich überlebte das WebOS bis heute einzig und allein als das Betriebssystem der LG-Smart-TVs.

Donna Dubinsky und andere sind ja irgendwann bei Palm ausgestiegen und haben mit Handspring ihr eigenes Ding gemacht, bei dem sogar ein Smartphone mit in der Planung war, wie man in dieser Doku sehen kann. Später ist Handspring wieder mit Palm zusammen gegangen.

https://www.youtube.com/watch?v=b9_Vh9h3Ohw

Schöne Erinnerungen. Ich habe noch eine nahezu vollständige Sammlung der Palm-Modelle (und Entwicklungs-Modelle) und bin gerade erst wieder über einen Treo gestolpert, zu dem ich noch eine Freisprecheinrichtung im Auto habe. Habe mir vor ein paar Tagen eine zusätzliche große SIM-Karte bestellt und bin gespannt, ob der gute Palm nicht nur lebt, sondern auch noch telefoniert. Schlechter als mit meinem Flagschiff-Smartphone im Karlsruher O2-Netz kann es eigentlich nicht sein. Eher besser. Zumindest aus meiner nostalgischen Erinnerung. :-)