[Kurzessay] So ein bisschen ist der Begriff „Schwarmintelligenz“ aus der Mode gekommen. Oft wird er inzwischen mit leicht ironischer Konnotation verwendet. Denn wer heute seinen Freunden auf Facebook eine Frage stellt, gibt ja damit zu, dass er die gewünschte Antwort in der Wikipedia oder per Google-Suche nicht gefunden hat. Da fragt sich der geneigte Digisaurier natürlich: Wie war das eigentlich früher?

Bevor wir uns in Nostalgie wälzen, muss ein wenig Differenzierung sein. Wer Fragen stellt, braucht in dem Moment entweder eine Information oder das Wissen von einer Sache. Herauszufinden, ob die Buslinie 841 immer noch an der Kasterstraße hält, ist die Suche nach einer Information, die für einen konkreten Anlass gebraucht wird. Sich dafür zu interessieren, ob der viel zu früh verstorbene Basketballstar Kobe Bryant immer für die LA Lakers spielte, hat meist keinen praktischen Nutzen, sondern befriedigt lediglich die Neugier. Die einschlägigen Webservices zu konsultieren, weil ein bestimmter Wissensbrocken aktuell gebraucht wird, betrifft vermutlich nur Kreuzworträtsellöser.

Der Zugriff auf Informationen im Sinne der obigen Definition vollzieht sich heutzutage vorwiegend mobil, weil es darum geht HIER und JETZT die gewünschte Antwort zu bekommen. Bevor das Internet aber unterwegs zu haben war, hatte der Mensch nur zwei Möglichkeiten: Entweder, jemanden direkt oder per Telefon zu fragen, der sich auskennt, oder auf die analogen Informationsträger zurückzugreifen – zum Beispiel Fahrpläne an Haltestellen oder Nachschlagewerke aus Papier wie das Telefonbuch. Während die Tafeln mit den Abfahrtszeiten die erste große Welle der Digitalisierung überlebt haben, ist das Telefonbuch de facto ausgestorben. Auf diesem Feld hat die App fürs Smartphone eindeutig gesiegt.

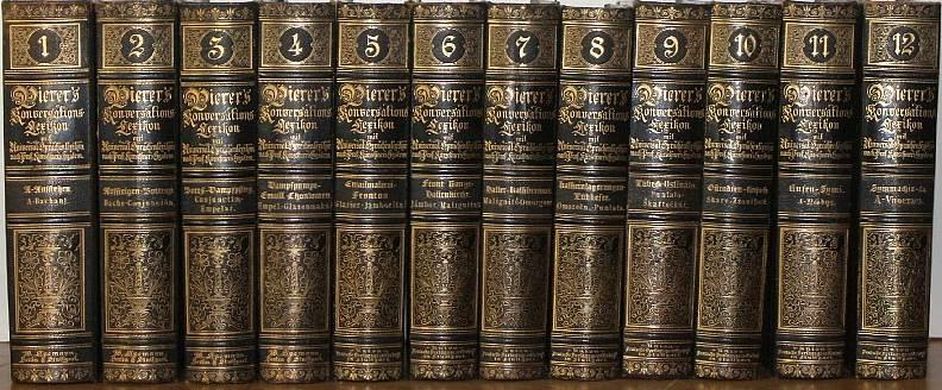

Individuell gewünschtes Wissen ließ sich dagegen vor allem über Bücher erobern. Über Jahrzehnte war das berüchtigte Konversationslexikon Schmuckstück der wohnzimmerlichen Schrankwand, oft das erste Buch, dass jemand beim Buchclub, dem man beitrat, erwarb. Für den Sofortverzehr reichte das ein- oder zweibändige Nachschlagewerk in der Regel raus. Mit wachsendem Wohlstand nach dem Wirtschaftswunder geriet das mehrbändige Lexikon zum Angeberstück – was einen Boom von Handlungsreisenden auslöste, die diese Dinger den bildungshungrigen Bürger:innen aufschwatzten. Da konnte man sich mir prächtigen Enzyklopädien in 18 und mehr Bänden, allesamt im Ledereinband, von Meyer oder Brockhaus brüsten, die teils seit Mitte des 19. Jahrhunderts regelmäßig erweitert und aktualisiert wurden. Nur: In der Praxis benutzte man die Schinken eher selten.

Wer tiefer ins Wissen eindringen wollte, wurde Stammgast in den Bibliotheken. In den meisten deutschen Stadtbüchereien gab es spezielle Lesesäle, in denen ausschließlich Nachschlagewerke gelagert wurden. Und wer etwas ganz, ganz Spezielles in einem ganz besonderen Fachgebiet wissen wollte, der suchte die nächste Universitätsbücherei auf. Heute dagegen regieren die Google-Suche und das Online-Mitmach-Lexikon Wikipedia. Schon seit fast 20 Jahren ist der Zugriff auf Informationen und Wissen über diese Kanäle (Ja, richtig, es gibt auch andere Suchmaschinen und Abertausende Online-Nachschlagewerke…) für uns alle eine Selbstverständlichkeit geworden.

Seit etwas mehr als zehn Jahren werden aber auch, gern auch von Menschen ohne Enzyklopädie-Erfahrung, die sozialen Medien als Auskunftsdienste genutzt. Dabei appelliert man dann an das, was eben „Schwarmintelligenz“ genannt wird. Die Informations- und Wissenssucher werfen eine Frage in die Runde, die sich auf Facebook oder diversen Foren versammelt hat, und appelliert dabei an ebendiese verteilte Intelligenz – wo es doch gar nicht um Intelligenz geht, sondern um Informationen und/oder Wissenspartikel. Und das ist – wie wir während der Corona-Epidemie schmerzlich erfahren mussten – tendenziell gefährdet. Denn in diesen kaum kontrollierten Medien kursiert vor allem Halbwissen. Gerade wenn man lediglich die eigene Filterblase konsultiert, wird man genau das hören, was man hören will.

Auf Facebook nachzufragen, ist mittlerweile dermaßen verbreitet, dass man den Aufschrei „Google doch selbst!“ oder „Guck doch selbst in die Wikipedia!“ kaum noch hört. Abgeklärte und medienkompetente Zeitgenoss:innen beantworten solche Fragen inzwischen gern damit, einfach einen unkommentierten Link zu einer der Informations- und Wissensquellen zu posten. Das entspricht dem sehr, sehr alten Spruch: „Man muss nicht alles wissen, man muss nur jemanden kennen, den man fragen kann.“

1999 bei ComputerBild wollte ich für eine kleine Aktuell-Meldung wissen was „Katmai“ eigentlich heißt (damals die aktuelle Pentium-III-CPU) und rief nichtsahnend in der „Dokumentation“ an.

„Wollen Sie es per Kurier, Fax oder Koffer?“ … 1999 … nein, nicht per E-Mail.

Am nächsten Tag schlugen per „Koffer“ aus Hamburg wirklich _alle_ Infos zum Katmai auf. Viel, viel Arbeit! … und ich wusste dann – es ist ein Vulkan.