Der entscheidende Satz zum Übergang der Musik von der Elektrizität, von den Röhren und Transistoren in die digitalisierte Neuzeit lautet: „Alles, was man mit Schaltungen aus elektrischen und elektronischen Bauteilen zusammensetzen kann, kann man auch in Software nachahmen.“ Nun gilt diese Aussage beileibe nicht nur für die akustische Kunstform, sondern für fast alle Gebiete, in denen es etwas zu steuern und zu berechnen gilt. Bei der Musik liegt es aber vor allem daran, dass die Menschen schon immer – neben der eigenen Stimme – Instrumente benutzt haben, um Klang zu erzeugen; es führt eine direkte Linie von der Knochenflöte des Neolithikums bis zum modernen, digitalen Synthesizer. Einen Teil dieses Weges haben wir im ersten und zweiten Teil unserer kleinen Weltgeschichte der elektrischen Musik beschrieben. Nun geht es zum abschließenden Kapitel dieser Historie, denn irgendwie technologisch geartete Innovationen des Musikmachens sind kaum zu erwarten.

Es begann tatsächlich alles mit den schmucklosen Klimperprogrammen für die damals noch neuen Homecomputer, allen voran natürlich der Commodore C64. Denn inspiriert von der Synthesizermusik der späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahre hatten die Hardwareentwickler diesen Geräten Soundchips verpasst, also komplexe integrierte Schaltungen, die zu mehr in der Lage waren als „Pieps“ zu sagen. Die wahren Pioniere waren aber schon gut zwanzig Jahre zuvor tätig; es sind die Menschen, die den Tasten eines Devices Töne in verschiedener Höhe zuordneten. Dieser Gag machte schon zu Zeiten der ersten Taschenrechner Furore, denn natürlich entdeckten Freaks, dass man dem TI oder Sanyo oder Sharp Musik entlocken konnte, indem Ziffern in der richtigen Reihenfolge drückte – ein Prinzip, das später beim Tastentelefon dazu führte, dass Leute mit feinen Ohren an den Wähltönen die getippte Rufnummer erraten konnten.

Die nächste Evolutionsstufe fand sich in den Arcade-Game-Maschinen, die ab Ende der Siebzigerjahre für die spezifische Geräuschkulisse in den Spielsalons sorgten. Der AY-3-8910 von General Instruments war einer der ersten, aber gleichzeitig einer der am längsten produzierten Soundchips, der als YM2149 von Yamaha ein weiteres Leben bis weit in die Neunzigerjahre hinein führte. Immerhin konnte solch ein Chip Töne verschiedener Frequenzen erzeugen, so dass Musikstücke mit ihm möglich wurden und besaß sogar einen Hüllkurvengenerator.

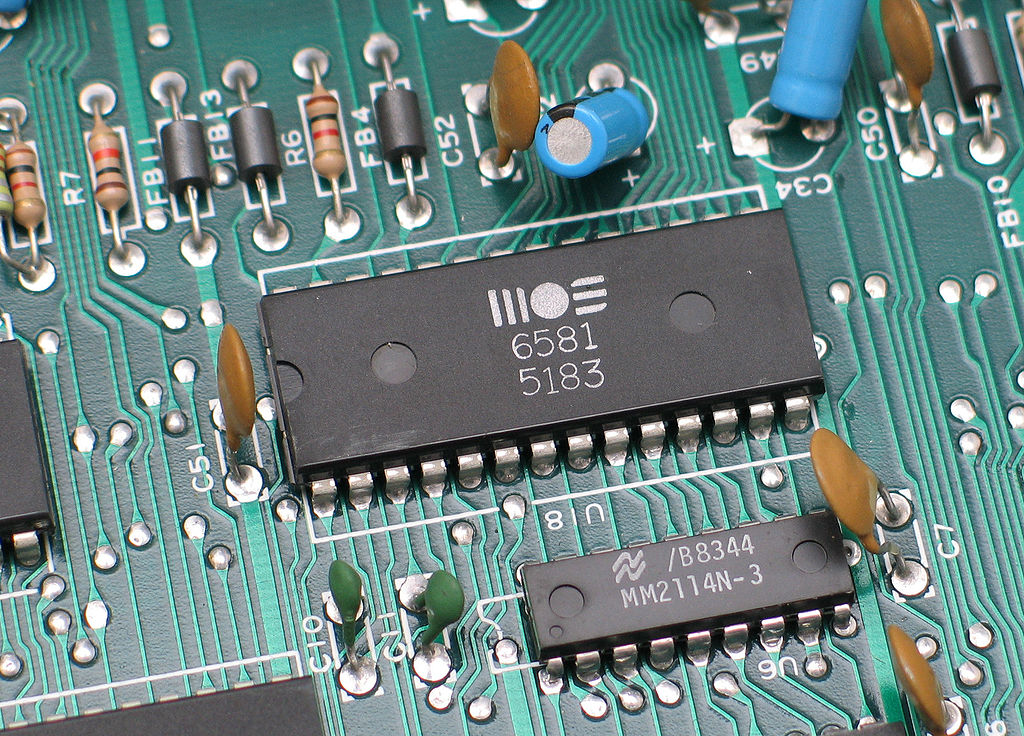

Dass Soundchips ihren Weg in die kleinen Computer von TI, Atari, Commodore, Sinclair etc. fanden. lag vor allem daran, dass auf 8-Bit-Systemen nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten der A/D-Wandlung und des Samplings vorlagen und Versuche, diese mit einer CPU und dem bisschen RAM nachzumachen einfach überfordert waren. Also entwarf man Soundchips, die nichts anderen konnten, als Töne zu erzeugen; zum Beispiel den legendären SID des C64, der bis heute als bester 8-Bit-Soundchip aller Zeiten gilt.

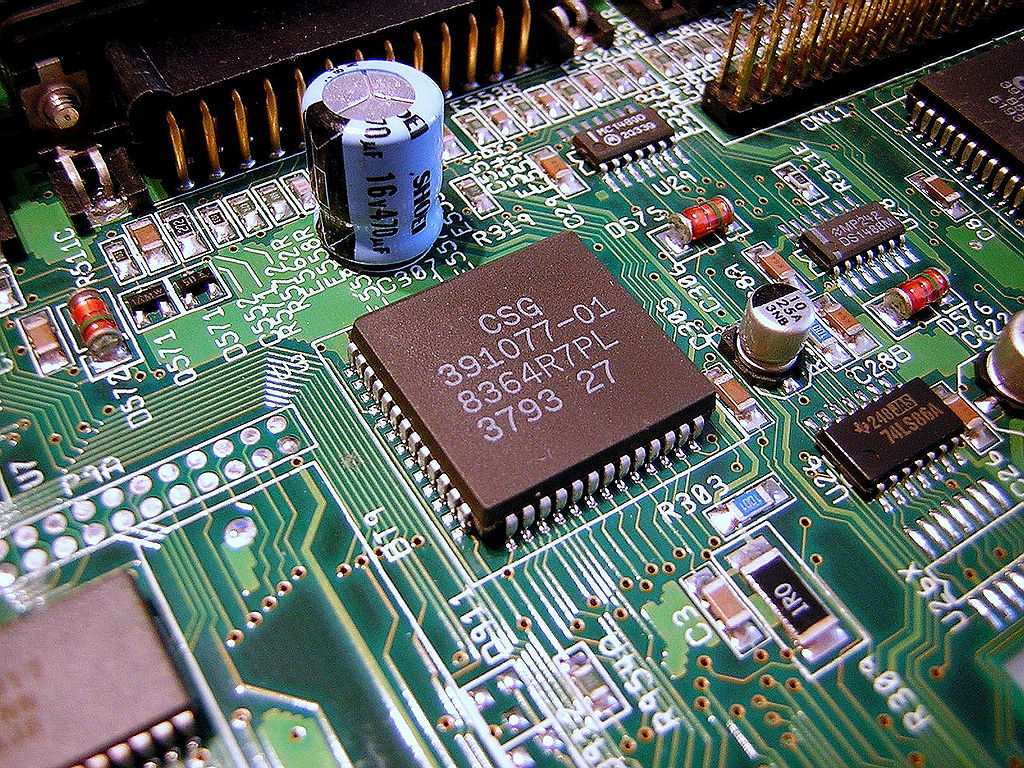

Aber schon die nächste Generation Sound-Macher in Computern konnten mehr als das, weil sie die Soundgeneratoren der wohnzimmerschrankgroßen Synthesizer zum Vorbild hatten. Einerseits gab es Wunderwerke wie die Paula im Commodore Amiga, andererseits kamen für die bis dahin musikfreie PC-Welt Soundkarten auf, die über moderne Soundchips verfügten. Trotzdem wurden MS-DOS- und Windows-Rechner nie zu Maschinen, auf denen Musiker gern Musik machten.

Diese Rolle nahmen im Bereich der Homecomputer der Atari ST sowie der erwähnte Commodore Amiga und bei den persönlichen Computern der Apple Mac ein. Denn die waren nicht auf der Hardwareseite dem Thema Musik zugeneigt, sondern boten Betriebssysteme und Programmiersprachen mit musikalischen Fähigkeiten. Das Tor zum Klang für Programmierer und Anwender stand spätestens mit den Ambitionen der Firma Steinberg Resarch aus Hamburg weit, weit offen. Denn deren CuBase-Familie eroberte die Studios im Sturm, weil die Steinberg-Entwickler praktisch alles in Software nachbauten, was Musiker und Tontechniker brauchen, die irgendeine Form elektrischer Musik machen wollen. Was zuvor nur durch eine geschickte Kombination verschiedener Computer und teilweise untereinander kaum kompatibler Software vorlag, begann 1989 mit einem MIDI-Sequencer und erreicht zurzeit mit der Version 12 seinen Höhepunkt.

Wichtig für den Erfolg dieses Systems war es, dass es über eine Benutzeroberfläche verfügte, die dem Gelernten und den Gewohnheiten von real existierenden Toningenieuren entsprach, die Lernkurve bei der Bedienung also ausgesprochen flach war. Diese Klientel war (und ist) es auch, die immer wieder neue oder verbesserte Features nach dem Motto vorschlägt: „Sachma, könnte man dem Ding nicht auch noch Dieses oder Jenes beibringen?“ Gab man den Käufern einer Soundkarte für einen Windows-PC die Einsteigerversion CuBasis mit. Gleichzeitig kam eine Fülle an Musiksoftware auf den Markt, mit dem Else und Otto Normaluser richtige Musik auf dem häuslichen Rechner machen konnten – MIDI sei dank.

Der Stand heute sieht so aus, dass digitale Musikerzeugung in Form von (harmonisierter, aber noch nicht standardisierter) Hardware und Software auf JEDEM digitalen Device möglich ist – selbst auf dem kleinsten Smartphone. Das hat viel mit der noch gar nicht so alten industriellen Softwareherstellung zu tun, durch die viele Funktionen in Form von Open-Source-Bibliotheken vorliegen, und sich gerade App-Developer ganz auf die Zusammenstellung von Modulen und die Benutzerführung konzentrieren können.

[Bildnachweis – Titel: via Steinberg/Cubase; Commodore Music Maker: Screenshot; SID: Christian Taube via Wikimedia unter der Lizenz CC BY-SA 2.5; Paula: MOS6502 via Wikimedia unter der Lizenz CC BY-SA 2.5; Cubase auf Atari ST: Screenshot; Caustic: Screenshot;]